春が終わる少し前、彼は藍色のシャツを着ていた。

それがやけに似合っていて、私はそれを見るたび、胸の奥を指で撫でられるような痛みを感じた。

「好きだよ」と言われた夜、私は何も返せなかった。

返したら、たぶん壊れる。

そんな確信だけがあった。

私たちは恋人ではなかった。

でも友達とも違った。

手を繋いだこともないのに、心だけがどうしようもなく絡まっていた。

会えば笑い合い、離れれば考えすぎて眠れなくなる。

それが恋だと、あの頃の私は思い込んでいた。

ある日、彼が言った。

「俺たちって、何なんだろうな」

その一言で、私の中の何かがほどけた。

ほどけた糸は二度と同じ形には戻らない。

分かっていたのに、まだ掴んでいたかった。

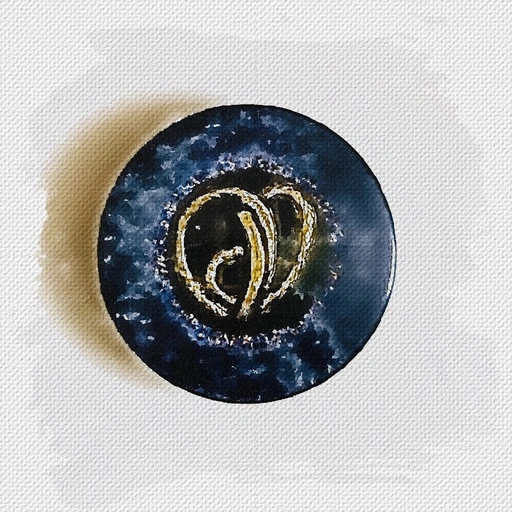

彼の青いシャツの袖口には、小さなボタンがついていた。

深い藍色の中に金の糸が走るような、歪んだ模様。

私はそのボタンを見つめながら思った。

きっと私たちの関係も、あんなふうに綺麗な歪さで繋がっていたのだと。

季節が変わる。

彼は転勤で街を離れた。

送別の夜、私は最後に「好きだった」とだけ言った。

彼は何も言わずに笑って、グラスの底で氷を転がした。

藍色の空に、春の残り香が薄く滲んでいた。

痛みは静かに沈んでいく。

それでもあの青が、今も胸のどこかで、光を失わずにいる。

コメント